平松さんへの15の質問インタビューの続き、「質問6」からをお届けします。

前回インタビューはこちらからご覧ください。

615

平松さんがこれからも続けていきたいこと、

新しく始めたいことなどありましたら教えてください。

続けていきたい、というか続けなければならないと思っていることはやはり英語です。

従前からの皆さんにお伝えしていることですが、ある程度海外旅行できる立場になりまして、一定程度のステイタスがある人は英語が話せることが当たり前であると肌で感じました。

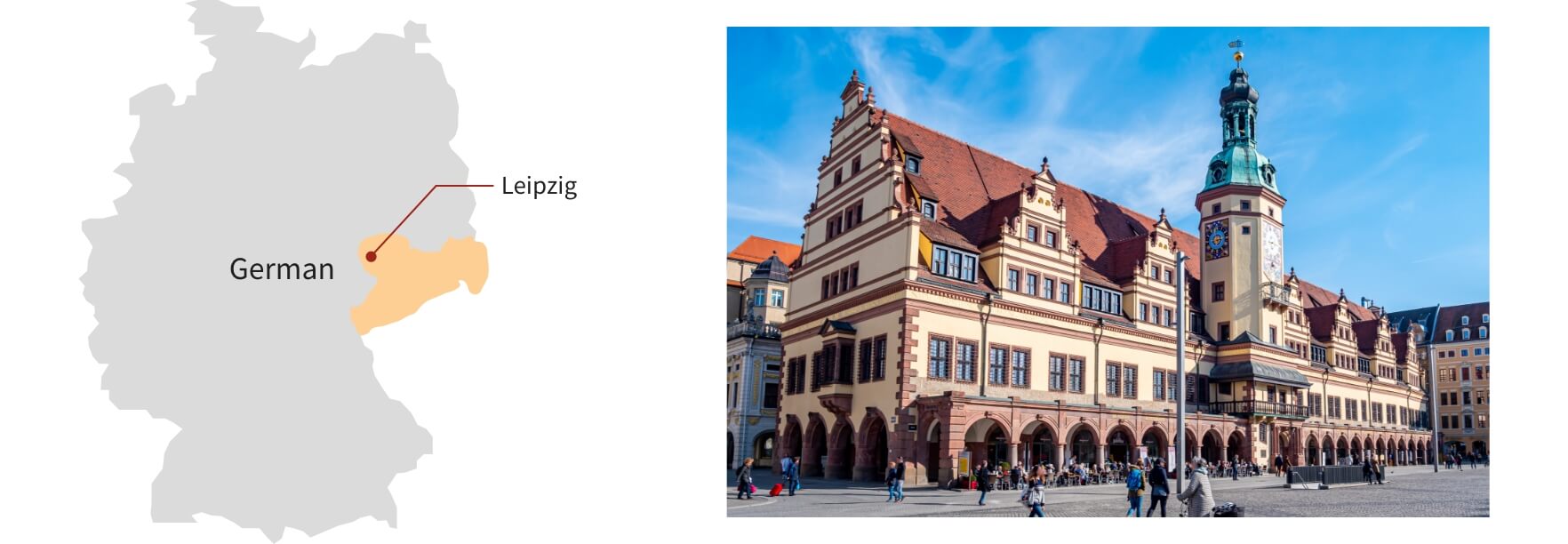

特に印象的なのは、6〜7年ほどまえにドイツの「ライプツィヒ」というところに行ったときのことで、カフェの店員やタクシードライバーが母国語であるドイツ語ではなく平気で英語で話しかけてくるのです。

日本ではあり得ないことですが、ヨーロッパ諸国では極めてありふれた光景で、そうでなければ彼らの仕事が成り立たないということを強く感じました。

先に述べたとおり、今後日本のものが外資に買われることは明らかですので、ドイツと同じように日本でも英語を話せないと仕事にならないようになることもまた明らかです。

40代後半で再開したものとしてある程度のハンデがあることは承知していますが、そのような中でどの程度のものを身につけることができるのか、自分自身に興味を持っているところでもあります。

右:ライプツィヒの旧市庁舎

715 これからの15年、20年について、事務所の将来像を教えてください。

指揮命令の観点としては、私のキャラクターを薄めていくことです。

特に債務整理業務に力を入れはじめた2010年あたりからは、B型肝炎をはじめとした利益率の極めて高い業務で驚異的な売上げと利益を出すことができましたが、それはあくまでバブルであり、それがはじけつつあるのが現在の状況です。

そのバブル時は、細かいことはさておき、私の即断即決を忠実に実行してくれる人が望まれていました。

しかし、現在はそのようなバブルは弾けつつあるのですから、私の目の届かないところでも現場の皆さんでしっかりとリスク・リターンを計算して判断していかなければ、これだけの規模となった組織で利益を出すことはできません。

なので、私のキャラをいかに薄めて、皆さんに当事者意識を持ってもらうかが鍵になってくると思っています。

その一つの手段として、事務所名から私の名前を消すこともありかと思っています。仮に残すとしても、業界トップの「西村あさひ法律事務所」のように、事務所名と実際のトップパートナーがまったく異なる名前であることが周知の事実のようになってほしいと思っています。

一方、業務内容面ではやはり国際化です。

英語ができなくても弁護士になり、その業務をすることができる、というガラパゴスな日本の司法においても、このコロナ禍も契機としてようやくIT化・国際化が進みつつありますが、司法以外の場ではもっと国際化が進んでいることは明らかです。

なので、まずは形だけでもいいので、「ロンドン事務所」「ニューヨーク事務所」を設けるなどしてブランディングを進めて、優秀な人がどんどん応募してくれるような事務所になってほしいと思っています。

815 信条や大切にしていることはありますか?

「常に長い目で見ること」すなわち「目先の損得で一喜一憂しないこと」でしょうか。

そのときの損得で考えれば、単価の大きい仕事だけをやってそれ以外は一切やらない、ということになり、実際そのように運用している事務所もあります。

しかし、現場で働いている皆さんは、様々なヒストリーを持った人間として矛盾した感情を持ち合わせているのですから、事務所の金銭的な損得や給与の多寡だけで動くものでなく「やりがい」「楽しさ」といったものにも大きく左右されます。

また、依頼者の方々も一生に一度にあるかないかの弁護士への依頼ですから、単に安いから依頼する、ということでないことは明らかです。いずれも結局は「信頼」が基礎にないと動きません。

そうすると、いずれに対しても、素朴な正義感を第一にして「信頼されること」が長い目で見た利益につながるのではないか、と思っています。

915 所員と接するときはどこに注目、どのようなところ見ていらっしゃいますか?

皆さんそれぞれが、各自のテリトリーの中で、最大限のパフォーマンスを発揮できるように自分なりに工夫されているかどうか、と言ったところでしょうか。

このことは、経営者とし売上げや利益に対して常に責任を負う立場にあるということにも拠りますが、一般的にはあまり差が出ないと思われる事務職の皆さんにおいても、パフォーマンスに露骨に差が出ることを常日頃から感じていることが大きいと思います。

それと、最初に動機のところで述べたように、ベタな昭和のサラリーマンであった父が、毎日満員電車に乗って長時間通勤していながらも、「お父さんの仕事は気楽なもんなんだよ」と言っているのを聞き、非常に格好悪く感じ「こうはなっちゃいけないな」と痛感したことも一つの理由かと思います。

1015 お客様との忘れられないエピソードを教えてください。

まだ事務員もおらずWEBサイトも立ち上げておらず、国選弁護人だけで食いつないでいたときのことで、ヤクザの弁護人をしたときのことです。

確か罪名は「暴力行為等処罰に関する法律違反」だったかと思いますが、住吉会系の団体の構成員の名のもとに知り合いの芸能人をゆすった、という事案でした。

まだ若かった私はこれも良い経験になるかと思い敢えてその事件を選んだのですが、もろもろ癖の有る方で、拘置所での接見においても、最初は気を遣って静かに座って話しているものの、興奮すると手を上げて説明しようとし、その左手の小指の第一関節から先が無いのが思い切り目に入ったり、被告人質問においても興奮すると打ち合わせと違うことを言ってきたりと大変でした。

(なお、そのときの「乙1号証」である彼の身上経歴の供述調書では、ヤクザになるまでのしょうもない経歴と、自身の入れ墨の自慢話と指の欠損の状況の説明がこと細かに書かれたことが、とても印象に残っています)

事案が事案なので、傍聴制限を提案したのですが、検察官からの意見が「被告人は末端の構成員であり誰も来ないことが予想されるからその必要がない」という内容で、実際誰も傍聴には来ませんでした。

そのときに感じたのは、一般の人は「ヤクザ」というと必要以上に怖がるところもありますが、実際はほとんどがこのような無知な弱者で、一部の幹部以外は何も力が無い者である、ということです。

とはいえ、否認している中でのけっこう無理くりの起訴だったため、私自身頑張って弁護していました。

結果は案の定有罪となったのですが、その被告人にはめちゃくちゃ気に入られ、「知り合いにぜひ紹介したい。」と言われたのですが、正直、絶対紹介してほしくないと思っていました(笑)

この続きは、11月16日(水)に公開します。

最後までお読みいただきありがとうございます。

平松さんへの15の質問インタビューその②はいかがでしたか?

事務所の将来像、平松さんの信念(大切)にしているお話やヤクザの弁護人のお話(その①では「ヤクザ風貌ガム噛み男」が登場しましたね)など、様々な質問へお答えいただきました。

次回の15の質問インタビュー最終回もお楽しみに。

15の質問インタビューその②の「もっとこの話について聞いてみたい」などのご感想はこちらのフォームよりお送りください。